Articles

في حضرة زياد : الذي علّمنا أن الصمت خيانةٌ والفنّ والكتابة مقاومة

شذرات إستراتيجية

بسم الله الرحمن الرحيم

مـــصـــطــفـــى بن خالد

حين يصبح الفن والكتابة آخر جبهة للمقاومة

في عصرٍ خُنِق فيه الصوت، وتواطأ اللحن، وتحوّلت الثقافة إلى إعلانٍ طويل الأمد، خرج زياد الرحباني من رحم الاستثناء، لا كوريثٍ لأسطورةٍ اسمها فيروز، بل كناقدٍ لأسطورتها حين لزم الأمر، وكاتبِ نشيدٍ متمرّد لوطنٍ لا يصغي .

كان زياد أكثر من موسيقي … كان متاهةً فكرية بصوت ساخر، سؤالًا سياسيًا بلغة نوتة، وكان الشاهد الذي كتب على جدران بيروت المهترئة :

“ هنا مات الحلم … لكننا مستمرّون بالضحك ”.

لم يكن يطالب بوطنٍ عادل فحسب، بل كان يُجري له تشريحًا حيًا على خشبة المسرح، قطعةً قطعة، ثم ينهض من بين الأنقاض ليعزف، لا من أجل الطرب، بل كي لا ينهار العقل .

مات زياد بالجسد، نعم، لكن صوته لا يزال أكثر حياةً من ضجيج المرحلة .

هذا النص ليس تأبينًا، بل امتدادًا لصوتٍ لم يخفت. محاولة لكتابة “ زياد ” كما كتب هو وطنه :

بجرأة، بسخرية، وبصوتٍ لا يقبل الفوت .

الولادة في المعنى، لا في التاريخ

أن تُولد داخل بيت الرحابنة لا يشبه أي ولادة .

هناك، لا تُبصر النور فحسب، بل تُبصر النغمة قبل أن تتعلم الكلام، وتشمّ رائحة القصيدة قبل أن تتقن الأبجدية .

لكن زياد، منذ الوهلة الأولى، رفض أن يكون سليلًا خجولًا لعائلة مجدها محفوظ .

لم يرضَ أن يكون مجرد امتداد ناعم لظلّين كبيرين : فيروز وعاصي .

لقد وُلد ليكسر القالب … لا ليُزيّنه .

منذ مراهقته، جرّ المايكروفون من بلاط الصالونات إلى طين الأزقة .

أدخل صوت العمّال، والمقهورين، والمنفيين من البهجة إلى بيتٍ كان يغنّي للضيعة المثالية .

في السابعة عشرة، كتب “سألوني الناس” لوالدته، لا كتمرّنٍ موسيقي، بل كتمرد خافت على الزمن، وكاعترافٍ مبكّر بأنّ الحزن لا يحتاج إذنًا كي يُقال .

كانت تلك الأغنية الأولى كجملة على حائط التاريخ :

“أنا هنا… وسأعيد تعريف الجمال بطريقتي .”

ومن يومها، لم يتوقّف زياد عن الكتابة … لا على الورق فقط، بل على جدران الوطن .

مسرح الوعي …

مختبر تفكيك لبنان

مسرح زياد لم يكن خشبةً تُضاء من الأعلى، بل مختبرًا مضطربًا تُضاء فيه الزوايا المُعتمة من الذات اللبنانية . لم يصعد على المسرح ليُمثّل، بل ليُفكك .

كان كل عرض تجربة جراحية بلا تخدير، يشرح فيها الجسد اللبناني المتشظي :

مذهبيًا، طبقيًا، وجدانيًا.

في “نزل السرور”، “بخصوص بكرا شو ؟”، و” شي فاشل ”، لم يكتفِ بتقديم شخصيات، بل سلّط الضوء على أمراضنا المزمنة :

الانفصام الوطني، الرياء السياسي، وعجز الإنسان اللبناني عن تعريف نفسه خارج الطائفة والخوف .

لم يكن العرض ينتهي بانطفاء الأضواء، بل يبدأ داخل المُشاهد بعد خروجه من الصالة .

لغته المسرحية كانت ثورة لغوية :

هجينة عن قصد، مبنية على تصادمات مدروسة .

مزج العامي بالفصيح، الفلسفي بالبسيط، التهكمي بالمأساوي، حتى لم يعد ممكناً فصل الضحك عن البكاء .

كان يربكك عمداً … كي توقظ وعيك .

من رحم هذا التوتر – بين العبث والواقعية، بين الخطابة الشعبية والأسئلة الوجودية – وُلد ما يمكن تسميته :

“ التيار الرحباني الثاني ” … تيار اللاطمأنينة الجمالية، الذي لا يقدّم أجوبة، بل يُفرغ الأسئلة على المسرح لتنفجر أمامك .

الجاز …

حيث تولد الحداثة الشرقية

في زمنٍ اختنقت فيه النغمة داخل قوالب محفوظة، جاء زياد الرحباني ليقترح سؤالًا جريئًا :

هل يمكن للجاز أن يتكلم عربيًا ؟

لم يكن زياد مجرد ملحن، بل مهندس نغمي أعاد تشكيل العمارة الموسيقية العربية .

لم يقتبس الجاز … بل قام بتوطينه .

مزجه بالفانك، دسّ البلوز في قلب الإيقاع الشرقي، وجعل من كل مقامٍ شرقي أرضًا قابلة للاهتزاز البنيوي .

في “عودك رنان”، “كيفك إنت”، و”عندي ثقة فيك”، لا نسمع مجرد أغانٍ، بل ندخل معملاً صوتيًا حيث التجريب لا ينقض الأصالة، بل يوسّع حدودها .

لم يكن زياد يعزف خارج السرب، بل كان يوسّع النوتة نفسها لتشمل العالم.

كانت موسيقاه تمرّدًا ناعمًا على التطريب الكسول، ورفضًا صريحًا للتقليد كيقين.

كل أغنية عنده مشروع تفكيك للذوق الشرقي، وإعادة تركيبه بمعايير كونية، دون أن يخسر دفء البزق، أو تأوّه المقام .

لقد علّمنا زياد أن “ الشرق ” ليس متحفًا … بل مختبر .

وأنّ الحداثة ليست نقيضًا للهوية، بل ربما … امتدادها الأكثر صدقًا .

المثقف، الاشتراكي،

الرافض للتصفيق

لم يكن زياد الرحباني شيوعيًا على الطريقة الخطابية .

لم يُعلن انتماءه العقائدي ليحتمي برايةٍ حمراء، بل اختار اليسار كموقع أخلاقي، وممرّ نحو مساءلة العالم … لا عبادته .

كان مثقفًا لا يخشى تشريح مُسلّماته، ومناضلًا بلا قداسة، يكتب عن الخيبة كما يكتب عن الثورة، لأن الحقيقة عنده لم تكن شعارًا بل وجعًا شخصيًا .

وقف إلى جانب فلسطين، لا من منبر، بل من مفردة .

قاوم الطائفية ليس عبر التنظير، بل عبر خلق خطاب فني عابر للهويات المقفلة.

رفض السوق لا ببياناتٍ خشبية، بل برفضه أن يُنتج “ ما يُباع ”.

واجه الخوف بعلنية جارحة، وكان صوته أعلى من المدافع لأنه جاء من عمق الداخل لا من سطح الشعارات.

لم يكتب للناس ليُرضيهم، بل ليوقظهم.

وفي زمن تعايشت فيه النُخب مع الركود، رفض زياد أن يكون أيقونة للراحة الفكرية.

كان يقول ما يجب أن يُقال، لا ليُصفّق له أحد، بل لأنّ الصمت، عنده، خيانة للفن … وللأمل .

كان ناقدًا للجميع، بما فيهم “ زياد ”.

ولهذا، بقي حرًّا.

ولهذا، بقي خطيرًا .

إرثه …

أكثر من فنيّ

من العبث اختزال زياد الرحباني في خانة “ الفنان ” .

فهو ليس مبدعًا ضمن حقل، بل حقلٌ متداخل من المعنى، صاغه على هيئة رجلٍ بصوتٍ متعب، ولسانٍ ساخر، وجرأةٍ لا تقبل الترويض .

لم يكن إنتاجه مجرد “ أعمال ”، بل كان أرشيفًا صوتيًا لوعيٍ عربي مُنهك، ووثيقة شخصية لخيبةٍ جماعية لم تجد من ينطق بها إلا هو .

لقد تجاوز زياد كل قوالب التصنيف .

لم يكن موسيقيًا في استوديو، ولا كاتبًا على مكتب، بل ظاهرة ثقافية عابرة للطبقات، للمناطق، وللأجيال .

من حانات الحمرا إلى مدرجات الجامعات، من مسارح بيروت إلى غرف النوم في المنافي، كان حضوره حيًّا :

في جملةٍ تتكرر، في لحنٍ ينفجر، أو في ضحكة مبطّنة بالحزن .

جيلٌ بعد جيل، يعود الشباب إلى زياد، لا ليستمعوا، بل ليستعيدوا أنفسهم .

في “ أنا مش كافر ” وجدوا صوتًا يُجاهر بما يهمس به الجميع .

في “ بما إنو ”، وجدوا غربةً تشبههم بلا تجميل .

وفي “ إيه في أمل ”، وجدوا اعترافًا علنيًا بأن الحنين … لم يعُد كافيًا.

إرثه؟

ليس ما تركه لنا .

بل ما أيقظه فينا .

الوداع …

حين صمتت فيروز

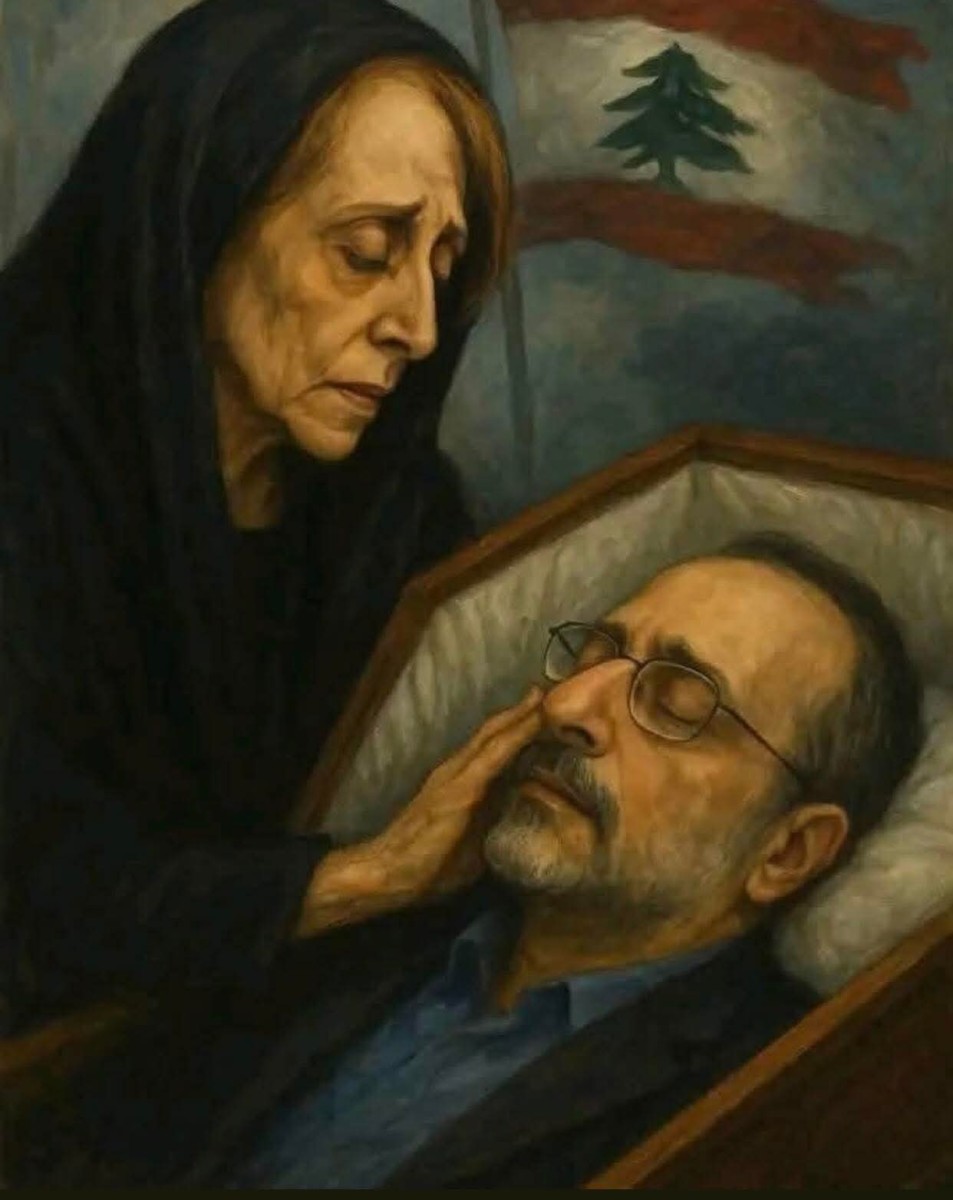

في السادس والعشرين من تموز 2025، أسدل الستار الأخير، لكن ليس على مسرح .

بل على رجلٍ كان، في ذاته، عرضًا دائمًا للحقيقة .

رحل زياد كما عاش :

هامشيًّا بمحض اختياره، عميقًا رغم الضجيج، وبصمتٍ لا يشبه سكوت الموتى، بل يشبه لحظة سقوط الضوء عن خشبةٍ امتلأت بالحياة .

بيروت، المدينة التي أحبها كما يوبّخ الابن أمّه، شيّعته لا كفنان، بل كنبيّ مدني سخر من معجزاته .

امتلأت الشوارع بالحنجرة، لا بالدمع، وبالأغنيات التي لم تعد تُغنى … بل تُرتّل .

ثم ظهرت فيروز.

هي التي لم تعد تقول شيئًا منذ زمن، قالت كل شيء بنظرة .

لم تبكِ .

لم تتكلم .

لم تبتسم .

لكن حضورها في جنازته كان لحنًا صامتًا، أدركنا فيه — كما في أغنياته — أن الصوت لا يُقاس بالعلو، بل بالحقيقة التي يحمله .

كان يكفي أن تصمت .

تمامًا كما كان يكفي زياد أن يتكلم … مرة واحدة فقط، كي يخلده الزمن .

الخلاصة :

حين يُخلِّف الفنانُ سؤالاً لا يُجاب

لا يورِّث الفنّان العظيم أجوبته .

بل يورّث ارتباكنا .

قلقنا النبيل. إحساسنا بأن ما نسمعه ليس لحنًا فقط، بل سؤالًا يطرق أبواب الروح ولا ينتظر الرد .

زياد الرحباني لم يكن مشروعًا فنيًا، بل كان يقظةً تمشي على قدمين، تهزّ المسلمات، وتحرّض الذائقة، وتستفزّ الطمأنينة .

كل من سمعه، أو قرأه، أو رآه، غادر مختلفًا .

أكثر شكًّا، أكثر وعيًا، وربما … أكثر حزنًا .

لكنه حزنٌ ذكي. حزنٌ يعرف أن الضحك لا يُنقِص الوجع بل يكشفه .

لقد مات زياد .

لكن لم تمت الجملة التي بدأها .

ولم تمت النغمة التي ما زالت تبحث عن جوابها في شوارع بيروت، وبين طبقات الذاكرة العربية .

ربما كان زياد الرحباني هو السؤال الأكثر صدقًا الذي أنجبته هذه البلاد، وسيبقى، ما بقيَ هذا الشرق، حجرًا في حذاء الزيف، وصوتًا لا يُطفأ .

زياد لم يكن فنانًا، بل كان مشروع وعي .

كان الوجه الآخر لبيروت :

تلك التي تحلم، وتتشظى، وتقاوم. لم يكن نسخة، ولن يتكرّر .

رحل، لكنه ترك سؤالًا مفتوحًا :

من سيقول ما لا يُقال ؟

والجواب ؟

قد لا يأتي …

إلّا من ضحكة في تسجيل قديم، أو من صرخة في مسرحية لم تُعرض بعد، أو من وجعٍ يشبهنا كثيرًا .

زياد الرحباني …

لم نحبك لأنك كنت فنانًا فقط، بل لأنك كنت الحقيقة في زمن التزييف .

وداعًا أيها المشاغب الجميل .

0 Comment